I君、南條竹則さん、トミ・ウンゲラー、民藝館の動物文様、荒川洋治さん

7月8日、長年会っていなかった古い友人で、ギタリストのI君が亡くなった。食道がん。1975年、私が住んでいたロス・アンジェルスのアパートにやってきた。ウィリー・ミッチェルやアル・グリーンのHi Soundに憧れて、メンフィスへ単身で修行に行く前にしばらく泊まっていった。メンフィスでは、アン・ピープルズとドン・ブライアント夫妻の知己を得た。70年代から80年代にかけて親しかった友人である。私より3歳下。

私の運転するオンボロのシボレー・シェヴィ(60年代に、アメリカがコンパクトカーを作った頃の車。デザインを調べたら、多分シェヴィII ノバSS 1966)で、彼とともにサンフランシスコの対岸のバークレーへ行った。今は亡き砂川正和君も一緒だった。免許を取ったばかりで、初めての長距離ドライブ。大阪の雑誌の「プレイガイドジャーナル」が組んだツアーで、夏休みだから部屋があいているUCバークレー校のドミトリーに知り合いがたくさん泊まっていた。そこでうちの奥さんに初めて会った。彼女は、私の友人の女性にさそわれてこのツアーに参加していた。

南條竹則さんから、ご自身が書いた『吾輩は猫画家である ルイス・ウェイン伝』を送っていただいた。集英社新書ヴィジュアル版。

ジャケット袖のあおり文句。「19世紀末から20世紀にかけてイギリスで爆発的な人気を誇った挿絵画家、ルイス・ウェイン。そのウェイン、実は『吾輩は猫である』の一節に登場する絵葉書を描き、夏目漱石にインスピレーションを与えた、日本人にも深いゆかりのある人物でもあった!コミカルなタッチからリアルな描写、あるいは擬人化したイラストで時には人間社会を諷刺し、表情豊かで個性的な猫を数多く描きながら、晩年は統合失調症を患ったことでその画風も劇的に変化した「猫画家」。その半生を日本ではほとんど目にすることのできなかった貴重なイラスト多数とともに辿る。」

本文にはたくさん、ルイス・ウェインの作品の図版がはいっている。

〈ルイス・ウェインの絵も、べつの方向から漱石に何らかのヒントを与えた可能性があると言わなければなるまい。なぜなら、漱石は『吾輩は猫である』執筆に先立つ一九〇〇年から一九〇二年にかけてロンドンに留学したが、当時ウェインは人気絶頂で、彼の描いた人間的でユーモラスな猫たちは、本や、雑誌や、絵葉書に溢れかえっていたからである。

その絵の良し悪し、また好き嫌いはべつとして、このルイス・ウェインほどイギリス人に愛された猫絵描きはいないと思う。〉

〈ウェインの仕事の中で、出版物に劣らず重要な位置をしめるのは、絵葉書である。彼が残したおびただしい数の絵葉書は、現在、蒐集家の競って求めるところとなっている。〉

〈英国に於て絵葉書が初めて発行されたのは一八七〇年のことだが、一九〇二年に画期的な出来事が起こる。ハガキの宛名書きの面に文章を書くことを、郵政省が許可したのである。その結果、葉書の一面をすっかり絵にすることが可能になり、絵葉書の大ブームが巻き起こった。風景画や風景写真、王室や有名人の肖像、鉄道、船などの絵葉書が膨大に発行され、絵葉書を蒐集する習慣も始まった。こうした絵葉書の売り上げが頂点に達したのは、一九〇四年から一九一〇年にかけてであった。〉

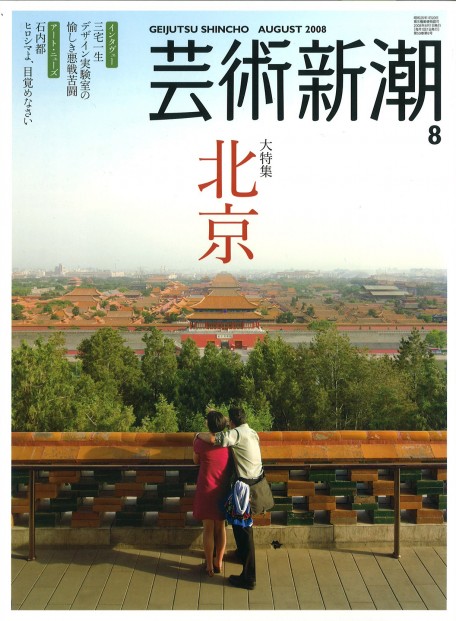

南條竹則さんには、「芸術新潮」2008年8月号「大特集 北京」の取材でお世話になった。北京のおいしいお店を案内してもらった。

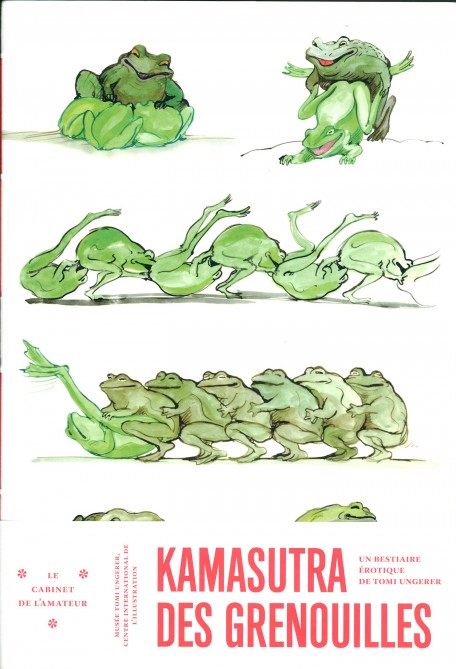

KAMASUTRA DES GRENOUILLES

UN BESTIAIRE EROTIQUE DE TOMI UNGERER

(35cm×23.8cm)

グリューネヴァルトの取材でフランスに行った友人が、トミ・ウンゲラーの本をお土産に買ってきてくれた。ストラスブールにウンゲラーの美術館がある。エッチなカエルに擬した「カーマ・スートラ」。タイトルはそのまま『カエルのカーマ・スートラ』。1982年から85年に描かれたもの。画材はカラーインク。単行本としては過去に出版されていないのかもしれない。「カーマ・スートラ」とは性愛論書という意味らしい。ウンゲラーの絵は、古代インドの図像は無視して自由に発想している。

大判の本。中綴じ。赤い糸で綴じられている。これ手製本かな。16頁。本体にはタイトルがなく、帯をつけてそこにタイトルが入っている。中に8頁の1色の小冊子が一緒に綴じられている。

日本民藝館で「動物文様の工芸と絵画」を、6月30日から8月23日までやっている。中世の日本の仏教絵画から朝鮮や中国の陶磁器、リーチや棟方志功まで、様々な動物文様がみられる。どれも素晴らしかったが、棟方の肉筆の「夜鳥図」が面白かった。こんな絵も描いていたのだ。民藝館にはめずらしく図録が作られていた。ウンゲラーのカエルも加えると面白かったかもしれない。

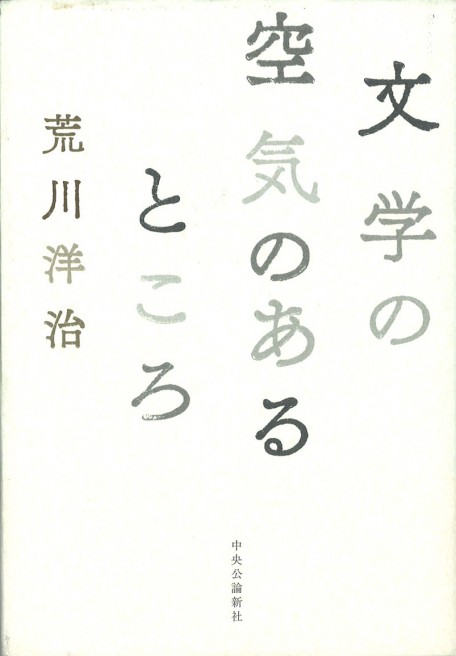

荒川洋治さんの新刊『文学の空気のあるところ』中央公論社/四六判/上製

ジャケットのタイトル書体は、筑紫アンティークS明朝をもとにして、ゴム印で押したような加工をしている。表1のタイトルの字間をあけているが、そのアキが意図的にばらばらにしてある。そろえずに微妙なアキの差をつけているのはどんな効果を生むのだろうか。字間のアキの差でリズムをつくるのなら、もっとメリハリをつけてはっきりさせてもいいだろう。背や著者名、別丁扉(化粧扉)の字間は、ジャケットにそろえないで均等あきである。

このジャケットの文字は、濃いグレーと茶の特色とBLの3色。タイトルと著者名の色が、アミとベタで濃度を変えてある。さっきの字間のアキの妙なリズムと色の差の変化。このごろ、ひとまとまりの文字列の一部の色を変えているのを見かけることがあるが、どんな意味があるんだろう。不思議な気分になる。漢字の偏や旁で色を変えるのもある。テーマと関連していれば面白いだろうが、どうも気分だけでやっているようだ。やりすぎ。文字だけのシンプルなデザインなのに、字間はアキ組でランダム、文字の色は濃淡さまざまつける。帯は、黄色い紙に1色で筑紫Aオールド明朝M。

ジャケットもフシギちゃんデザインだが、本文書体も気になる。最近増えてきた築地体後期五号系、または写研のMM-A-OKL(石井中明朝体のオールドかな)系の仮名だが、ところどころくせをつけていて、読んでいて気になる。漢字にくらべてやや仮名のほうが太いし大きい。調べると〈本明朝-M新がな〉。〈新小がな〉という小さめの仮名もある。帯の〈筑紫Aオールド明朝〉もこの系統だが、どちらもタイプデザイナーの主張がですぎている。もっと素直にできないものか。この系統の書体なら、字游工房の〈游明朝体五号かな〉の右にでるものはない。

これは、前記のことをメールしたら小宮山博史さんからいただいた、本明朝体とこの仮名の評である。

「この仮名は本明朝の漢字にはあわないと思います。本明朝は三省堂ベントン原字の名残を残す鋭利な線質(雲形定規と烏口による墨入れ)です。本明朝は仮名のバリエーションをたくさん作りましたが、なんの計画もない付け焼き刃な制作と思っています。本明朝の本来の仮名は漢字にたいして字面が大きく、打ち込みも極端に大きい。これは活字のマージナルゾーンを極端に重視したためだと思います。そのため字形と線質からいって本文対応で、見出しにはむかず、見出しにも対応できるようにいろいろ考えた結果でしょう。漢字のデザインを変えずに仮名だけで処理しようとしたところに無理があると思います。三字種セットで考えなければいい書体はできません。」

この本は荒川洋治さんの講演集である。日本近代文学館主催の「夏の文学教室」がメイン。詩と散文の違いを何度も語っている。

〈たとえば詩に例をとると、数は少ないけれど、いい詩を書いている詩人がいる。でもその人の詩って、ほとんどの人は読むことがない。詩以外にも、そういうものはありますね。いま読まれていないもの、関心をひかないものは何か。それを考えれば、逆にこの時代がどんな時代なのかが見えてくる。何か不足だなと感じたとき、何かが足りないと感じたときは、いま読まれていないものに目を向けるといい。「読まれていないもの」のなかにあるものが、いまの人には欠けているものであり、だからいまはそれが必要なのだというふうに見ていくべきだと思います。〉

〈散文というのは全部説明するでしょう。頭のいい人たちが、三島由紀夫でも、太宰治でも、文章のじょうずな人たちが、凡庸な人間になり代わって、サリエリになり代わって、モーツァルトがすばらしい曲を書くわけでしょ。(笑)そして普通の人の目に見えないものを、どーんと見せてくれる。鋭い感覚で。吟味された、洗練されたことばで。人間の心も感覚もつくってくれる。育ててくれる。代わりにやってくれる。それが散文です。こちらは考えなくていい。

でも詩のことばというのは、それをどう解釈するかはこちらの自由です。想像力が必要になる。だから最初はわからない。しかしそれを心のなかにしみこませることによって、ものの見方がふえる。散文的なものではなくて、もっとちがった見方、感じ方もできるようになる。あるいはその方向を感じとれるようになる。普段とはちょっとずれた見方もできる。生きていくうえでの波長みたいなものも教えてくれる。だから詩歌も、だいじなんです。〉

〈散文が発達するひとつのきっかけは一八世紀、イギリスの産業革命です。そのあと、科学が発達してくると、文学はそれまではのんびり絵空事を書いていればよかったのですが、科学はこまかくものを見る。分析する。これに文学が勝つためには、ともかくこまかく書かなくてはならない。ひとつの町のひとりひとりを全部描く、というような気持ちで書いたバルザックの他にも、一九世紀にはディケンズ、ハーディ、ユゴー、フローベール、ドストエフスキー、トルストイ、チェーホフなど、諸国に文豪が現れた。ヘンリー・ジェイムズも登場した。社会についても人の心についても、こまやかに描く。一九世紀は小説の時代になった。いっぽう詩はホメロス以来、二七〇〇年ほどの歴史がある。小説は、近代小説の起源とされるルソーの「告白」から数えると二五〇年くらいの歴史。セルバンテスの「ドン・キホーテ」からでも四〇〇年。小説はまだ若いジャンルなのです。詩が長い、長い時間のなかでしたことは、いま見えるものだけではなくて、いまはないけれど、人間のなかでいつか必要になるもの、ものとものとのあわいにあって、それが何かは説明がつかないけれど、大切なことにかかわるもの、それをことばで表そうということだと思います。異様ですよね。普通に考えたら、これは。でもそうでしょうか。〉

〈文学は実学だ、とぼくは思います。人間にとってだいじなものをつくってきた。あるいは指し示してきた。虚学ではない。医学、工学、経済学、法学などと同じ実学です。人間の基本的なありかた、人間性を壊さないためのいろんな光景をことばにしてきた。文章の才能をもつ人たちが、人間の現実を鋭い表現で開示してきた。だから文学というのは人間をつくるもの、人間にとってとても役に立つもの、実学なのだと思います。それをいま必要以上に軽んじようとしている空気がある。実学と一般に言われるものが、医学や工学や経済学や法学が、ほんとうに人間のためになっているか、きわめてあやしい。そういうなかで文学の現実的な力を再認識しなくてはならないと思います。その実学の信頼度を高めるためには「批判」を受けいれていく環境にしていくことが重要なのですが、それがいま内部からくずれつつある。〉

〈詩と散文のちがいについて、持論を述べますと、詩は「個人的な存在だと思います。〉

〈散文というのは翻訳しても、だいたいどんな国にも伝わるように、つくられています。混乱しない語の序列、節理のある書き方で、遠い国の人にも内容がさっと伝わる。これはとてもだいじな散文の役割です。〉

〈散文だからというひとつの約束ごとがあるので、それにのっとって、みんなにわかるような感じで書くんですよ。既定のレベルに合わせて標準的に書いてゆく。実は個人は、散文を書く人も、その描くものを思い浮かべるとき、もっと個人的な映像を知覚しているはずなんです。

でも散文を書くときは、それを抑えこむんですね。個人のなかにあるものを抑えてしまう。つまり散文というのは、人工的なもの、つくられたものなんです。そのことに散文を書く人は注意する必要がある。そう感じないのに、まるで感じたように、習慣的に書いてしまう。詩は、たとえ一五〇部の詩集でも、ドロドロしてわけのわからないものでも、その人が個人の内部でそのように感じた、そこからそのことばになったということでまちがいはないわけです。一般性がなくても。散文だけによりかかっていると、いつも標準に合わせたものだけを見ることになる。個人が感じたことを取り落としてゆく。

散文には、そうした異常な面がある。そのことを散文を書く人、小説を書く人はときどき意識したほうがいいと思います。

詩は異常なものだとされる。たしかに変な表現をしますから。でもそれは本質的には異常ではない。個人の自然な世界を表したものです。個人に追ってはとても健康な、ノーマルなものです。人にわからなくてもいい。すぐ伝わることだけが言語表現ではない。自分というひとりの人間の濃厚なことばで書く、加工せず、一般化せず、思い切り書いてゆく。それが詩の基本です。そういうものを文学の一角に残しておかないと、すうすうした、通りのいい散文ばかりがまわりにあふれる。ものの見方も散文的になってしまう怖れがある。〉

引用が長くなった。荒川さんの詩についてのことばかり。この本では、必ずしも有名ではない小説のことが語られている。詩人については「山之口貘の詩を読んでいく」がある。

ADC展。お線香を買いに銀座の松榮堂によったついでにのぞいた。どうしようもなく退屈。会場に彼らの宣言文がかかげられていた。

「どちらにも、どこにも、だれにも、

クライアントにも与しない。

それがアートディレクションの伝達力。

それがアートディレクターの優しさ。」

嘘でしょう。あり得ない。一体、何にも与しないことで、表現したりすることができるのか。広告は依頼されてする仕事ではないのか。自発的な行為じゃない。引き受けた時点で、与している。そして、広告が公表されれば社会に与する。どんなつもりでこんなことを書いたのだろう。「クライアントに与しない」広告なんてありうるのか。

長い間、書籍と雑誌のデザインの仕事をしてきたが、私は常に読者と編集者と出版社と著者に与してきた。自分が読者であることを考える。書店で本を手に取る人のことを考える。社会に与することがデザインの本質だと考えている。

『広辞苑』には、与す:仲間となる。賛成する。関与する。助勢する。力をかす。〈口語〉与する。

『新潮国語辞典』では、与する・組する:仲間になる。味方をする。力を貸す。

会場には若い人が多く見に来ていたが、この〈たわごと〉をどう読んだのだろう。

今日の写真三点。〈電池交換〉、このレタリング。中野新橋駅近く。

道から手がはえているようには見えないかな。

横浜で見かけたフラミンゴ。日本新聞博物館前。

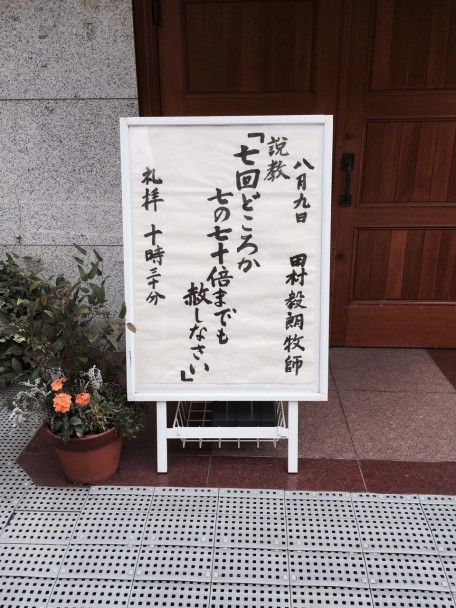

久しぶりに今日の十貫坂教会。

しばらく前から書き手が代わって堂々としている。

カギ括弧も普通になったが、以前のほうが素朴で味があったな。

しかし、あいかわらず過激。

ブログ、ついに7月はできず8月になった。月二回のペースがなかなかむずかしい。去年も夏はペースが落ちた。これで通算32回目。

今日の一曲はこれ。

I Can’t Stand The Rain/Ann Peebles